42年欧阳山尊给毛主席写信提意见主席看后直言:你的意见是对的

“主席,我想汇报个事。”——1942年5月3日傍晚,窑洞里的煤油灯闪着,欧阳山尊握着还带泥点的信封,低声开口。抬头,微微一笑,把手里的铅笔夹在提纲里,“先坐下,有话慢慢说。”就是这句看似随意的话,为一封短短几十行的信打开了通道,也为延安文艺座谈会留下了一个小插曲。

那封信的内容,今天还能找到的只是几段零碎摘抄:前方战士喜剧甚少、农民盼歌声入村、希望文工团不要分家、创作要贴着战壕走……写罢,欧阳山尊揣进怀里,借夜色送到中央秘书处。三天后,一张薄薄的笺纸飘回手中——七个字,“你的意见是对的。”落款:。

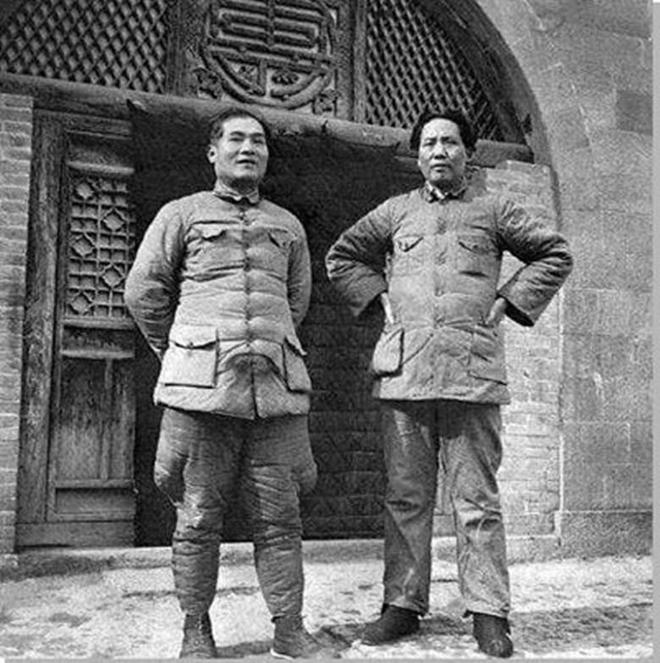

故事得从四年前说起。1938年春,张国焘叛逃的风声还没散尽,陕北公学操场上一场“露天报告”让欧阳山尊第一次真正看清了。没有扩音器、没有讲稿,主席把“开小差”比作十里铺的半途而废,把“放下旗帜”扯进《放下你的鞭子》的桥段,台下几千人笑得前仰后合。欧阳山尊站在队尾,被那种自信而幽默的气场狠狠撞了一下——“原来领袖也能这样说话”。从那天起,他下决心把戏剧和革命捆在一起演下去。

同年秋,他随第一支抗战文工团踏上晋察冀,一路写剧本,一路搭舞台。连他自己也没料到,三个月的行程会让“带枪的人”这种半带实验性质的话剧,在敌后根据地火得发烫——战士们在擦枪油的间隙抢台词,乡亲们把自家炕席拆下来糊进临时后台。那股热浪回到延安又催生了一场照片展,“华北还是我们的”成了的亲笔题签,也成了欧阳山尊兜里最耀眼的“通行证”。

40岁的人生分水岭落在1942年。前线拉锯战吃紧,后方粮秣更紧,文工团吊着皮带排练,排完还得端枪巡逻。就是这样艰苦的日子,欧阳山尊仍觉“战士最奢侈的需求不是肉,而是一场好戏”。他把体验写进日记,读着读着就成了那封信的雏形。信里没有一句空洞口号,都是“前线要灯光、后方缺布景”这类琐碎得不能再琐碎的诉求。写完他心里打鼓:领袖真会在意这些鸡毛蒜皮吗?

结果不只“在意”,还把它写进了会场发言提纲。16日的座谈会上,欧阳山尊被点名发言,他索性把心里话全甩出来:“排级、连级算什么?鲁迅、高尔基又是哪一级干部?部队需要你做啥,你就做啥。”原本昏热的窑洞里顿时安静,仅能听见铅笔划提纲的声音。会后有人悄悄告诉他,“主席让周扬记下一条:前方来的意见,照办。”那晚,延河边的夜风比平时暖,欧阳山尊把复信叠好,压在床头的搪瓷茶缸底下——“七个字,够我吃一辈子苦。”

抗战进入尾声的1945年,他再次与同机起降,一个去送,一个去接。送行时,脱帽挥手:“们,再见!”那动作像舞台谢幕,欧阳山尊心头一酸:若此行真回不来,重庆的办事处恐怕真要多一个“主任”。幸运的是,几个月后主席安然回延安,医生勒令其休养。球桌和牌局成为“处方”之一,欧阳山尊被“点名”陪练。为了让主席多走动,他故意把乒乓球抽远;被识破后,主席哈哈大笑,也把球抽得更远,“让你也尝尝捡球滋味!”这段插曲后来被剧社改编成小品,台下笑声一片,台上还没谢幕就率先鼓掌。

1946年底,他带着北平买的冰糖葫芦回延安给主席“解馋”,却因糖化得一塌糊涂而面露难色。没皱一下眉,“远道的甜,比啥都甜。”当夜,中央机关的食堂悄悄加了一道糖饼。咬第一口时还疑惑,“今天什么日子?”抬头见周围人都心照不宣地笑,才想起——12月26日。拒绝公开庆生,后厨只能用糖饼表达心思。欧阳山尊后来回忆:“那是我吃过最松软的一口白面饼,却也最硬朗地提醒我,革命领袖的节俭不只是口号。”

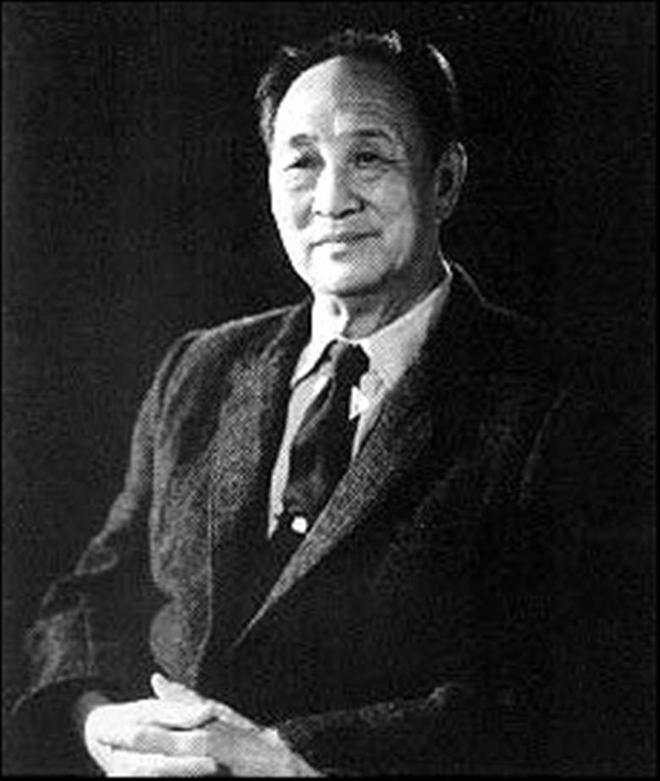

1947年,他奉命转入国统区隐蔽战线,自此与主席的直接见面屈指可数。戏演得少了,档案袋里的批示却多了起来。“给敌后送戏”计划、解放区“流动大舞台”,甚至新中国成立初期北京人艺的班底,都在批示中点名“山尊可以一试”。他没让人失望:从《白毛女》到《日出》,从《打击侵略者》到《关汉卿》,一个接一个的剧目在全国巡演。观众席里不乏从战壕走出的老兵,他们会在谢幕后冲上台握住欧阳山尊的手,“排长,你的线年冬天,北京人艺排练厅灯光打在台口,一位白发老人缓步上台,不再扮演任何角色,而是对着台下的年轻人说:“剧场的根,在人民那边。”说完,他轻轻鞠了个躬。掌声很久没有停,谁都清楚,那位老人叫欧阳山尊。七个字陪他走过硝烟、辅导过排练,也见证了一个话剧人的灵魂定力——敢说真话,敢写意见,敢把舞台立在兵工厂门口、立在黄土高坡、立在共和国最需要的地方。

他晚年谈起那封信,眼睛依旧亮:“我那时没想太多,只求把前线需要吼出来。主席一句‘你的意见是对的’,比所有奖章都重。”说完轻轻摆手,“别再问我信里还有没有别的话,主意是大家出的,功劳算在集体头上。我不过替他们提了笔。”

灯熄的时候,台下的年轻演员们没动。有人轻声重复那句并不起眼的批示,像在给未来的排练暗暗划重点:你的意见,是对的。